2020年から小学校でもプログラミングが必修化されるってことだけど… いまいちよくわからないわ。 素人の私にもわかるように、詳しく教えて欲しい。

教えてコードマン!

僕はなんだかワクワクしてるんだ。

小学校からプログラミング学習を行うのは日本だけじゃなく、世界の流れなんだよ。

イギリスでは5歳からプログラミング学習を推奨しているし、アメリカではオバマ大統領政権時代から、小学校からプログラミング学習の必修化が始まっているんだ。

この記事では、日本の小学校のプログラミング必修化について、現役プロの視点から詳しく解説します。

小学校のプログラミング必修化とは? 簡単早わかり

プログラミング必修化って… 子どもには難しいような気がするんだけれど。大人だって習得するのは難しいんでしょう?

ちょっと誤解しているかもしれないから、細くしておくよ。

- 算数、理科、社会、家庭科など既存の教科の指導方法を、「プログラミング的思考」を取り入れたものにする。

- 小学校で学ぶプログラミングは、マウス操作で感覚的に行うもので「プログラミングの楽しさや可能性」を知るためのもの。

- プログラミングは成績評価や評定には反映させない。

- 一番の目的は「論理的思考」を習得させるもので、エンジニアにさせるわけではなく、あらゆる職業に通じる根幹を小学生のうちから培う

- 論理的思考を養う授業は、各小学校の創意工夫に任せる

あら、プログラミング単体の授業がある、というわけではないのね!

小学生の段階ではそうだね。基本の指導要綱にもいわゆるキーボードを用いた本格的なプログラミングを教える、ということは一切書いてないんだよ。

あくまでも「論理的思考」に着眼したもので、

- 知識と技能を身につける

- 思考力、判断力、表現力を身につける

- 学びに向かう力、人間性等を養う

ことが目的とされています。

知識と技能を身につける

教育のねらい 身近な生活でコンピュータが使われていることや、問題の解決には必要な手順があることを気づく

今現在、俺たちの生活の中で使われている道具にどんなコンピュータが使われているのか、見過ごしていたものにあらためて気づきを与え、コンピュータが生活に密着しているものなんだ、ということを学ぶんだよ。

当たり前に使っているものも、よく見まわしてみるとコンピュータが色々使われているわね。

- 全自動洗濯機

- AIロボット掃除機

- SiriやOK, Google!

- スマートウォッチ

- 指紋認証

- 顔認証

見回してみると色々ありますね。こういう製品開発には「エンジニア」という職業が関わっている、ということもわかりますね。

プログラミングがAIロボットに奪われる、ということを懸念している声もありますが、AI自体は人間が創り出すものなのでなくなりはしません。

思考力・判断力・表現力等を身につける

教育のねらい 各学年、発達の段階に応じて「プログラミング的志向」を育成する

これがよくわからないわ。今までの授業でも思考力・判断力・表現力は身につけられると思うんだけど…

ポイントは、算数、社会、理科、家庭科などの既存の授業に「論理的思考」の指導が加わるということなんだ。

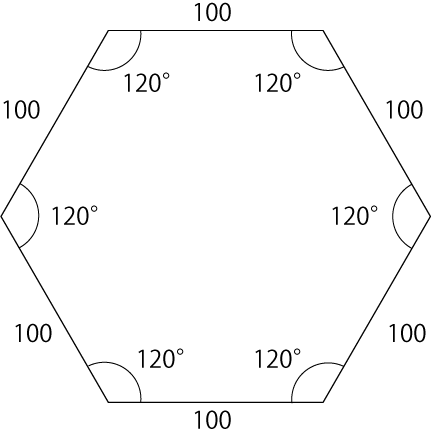

たとえば、算数でいうと「正六角形」を書こうとすると

- すべての辺は同じ長さ

- すべての内角は同じ角度

- 線は円に内接する

ということは小学校で習いますよね。

これをコンピュータに「正六角形を書かせる」ように命令するとしたら、「論理的思考」が必要になります。簡単にいうと、「コンピュータが理解できるように、順序だてて指示を与える」という方法を考えます。

- ボタンがクリックされたら

- ペンを下ろす

- 長さ100進む

- 左に120度曲がる

- 長さ100進む

- 左に120度曲がる

- 長さ100進む

- 左に120度曲がる

- 長さ100進む

- 左に120度曲がる

- 長さ100進む

- 左に120度曲がる

- 長さ100進む

- 左に120度曲がる

とコンピュータに指示を与えてあげると、正しく正六角形を書くことができます。

でも、「長さ100進む」と「左に120度曲がる」というのが6回も繰り返して命令しなくちゃいけないの? 面倒くさいなぁ。

マリオ君、いいところに気が付いたね!

それこそ、「論理的思考」を養う「気づき」なんだよ!

同じことを繰り返しコンピュータに命令する場合は、共通部分を「〇回」繰り返す、と指示を与えてあげます。

上の正三角形の例でいうと

- ボタンがクリックされたら

- ペンを下ろす

- 3回繰り返す

- 長さ100進む

- 左に120度曲がる

「どう書いたら効率がいいかな?」「どう書いたらシンプルになるかな?」ということを頭で考える必要があるよね。

この脳の訓練こそ「論理的思考」の訓練そのものなんだ。

大人になって色んな職業につくとしても、

- 相手に自分の考えていることをわかりやすく誤解のないように伝える

- 企画やアイデアの魅力や、そこから生まれる未来や可能性をプレゼンする

- 日常生活の家事でも、論理的思考を働かせて効率よく無駄なく行える

- 目標に向かって、優先順位をつけて目標達成のために行動できる

論理的思考は「エンジニアになる」ためのものではなく、これからの時代を「子供たちが自ら考え、行動し、生き抜く力」を与えるものなんだよ。

学びに向かう力、人間性等を養う

教育のねらい 各学年、発達の段階に応じてコンピュータでよりよい人生や社会づくりに生かそう!という発想や行動ができるようになる

コンピュータを「難しくて特別なもの」ではなく、私たちの生活を便利で豊かなものにする道具の一つとして捉え、どんな風に活用したら人の生活がもっと良くなるか、「こんな風に活用したら、世の中の人がもっと助かるんじゃないか」という視点で考えられるようになること。

「自らもっと勉強したい! もっと知りたい!」という知的好奇心を芽生えさせ、人間力を身につける、というもの。

小学校のうちからこういう訓練をしていると、「エンジニアになりたい」っていうよりも「プログラミングを楽しんで作っていたら、気が付いたら開発者になってた」みたいな子どもたちがたくさん出てきそうね!

小学校のうちからこういう訓練をしていると、「エンジニアになりたい」っていうよりも「プログラミングを楽しんで作っていたら、気が付いたら開発者になってた」みたいな子どもたちがたくさん出てきそうね!

小学校プログラミング必修化の社会背景

上でもちょっと触れたけど、地球でのこれからの生活にはAI(人工知能)などのコンピュータ化がどんどん入ってくるし、それに柔軟に応じるスキルが身につけないと生きていけないから、「小学校プログラミング必修化」は避けては通れないものなんだ。

- AI化が進む世の中で柔軟に対応する能力

- コンピュータと共存するのに不可欠な論理的思考

- 日本のエンジニア不足を解消

- 先進諸外国に遅れを取らないための政策

1と2に関しては今までの説明でよくわかったけど、3と4はどういう意味なのかしら。

コードマン的には… 日本としては「世界に負けない日本を作るために、小学校のプログラミング必修化がある」と考えているように思うぞ。

子どもたちの「自分で考え、生き抜く能力」「コンピュータと共存するノウハウ」を身につけることが重要なのはもちろんなんだが、究極的には「エンジニアの人材不足解消」と「先進諸外国に負けない日本」を作るために日本政府が本腰を入れた、と考えています。

2025年は「エンジニアクライシス」。エンジニアがごっそりいなくなる

2025年は「エンジニアクライシス」と呼ばれていて、高度成長期のベビーブームで生まれ育った団塊の世代のエンジニアたちが、高齢化のために完全にいなくなる年、と言われています。

何十年もエンジニアとして働いてきたベテランエンジニアたちは、会社の中では新人教育を担ってエンジニア教育をしてきたり、現場でバリバリとプログラミングを現役で行ってきました。

ただでさえ「エンジニア不足」と言われているのに、2025年にはごっそりいなくなって「クライシス」つまり「危機」を迎えると危惧されているのです。

国としては、すぐに対策しないと「やばいぞ、やばいぞ」と焦りまくっているんだよ

新しいプログラミングスクールがどんどん生まれている

社会人向けのプログラミングスクールはいま、ものすごい勢いで成長しています。

転職市場では、ベテランでないスクールで勉強しただけのレベルの人材でも「喉から手が出るほど欲しい」という完全売り手市場。かなり転職しやすい上に、20代でも年収2,000万円以上稼ぎだすのも特別ではないのがエンジニアという職業です。

とくに、これからの時代ではAIやビッグデータを処理する機械学習、ディープラーニングのエンジニアの需要が急増するぞ。

経済産業者は2018年から「データ・IT・AIを中心とした将来性の高い分野での専門的・実践的な講座に、厚生労働省の「教育訓練給付金制度」を連携させています。

教育訓練給付金制度を利用すると、受講料が50%~70%キャッシュバックされるというもので、要は「国が民間スクールを後押しして、エンジニア教育を推進している」という裏付けといえます。

ぼく、将来エンジニアになろうかな! いっぱい稼いで大きな家買うんだ!

わはは! エンジニアになりたければ、いっぱい勉強頑張るんだぞ!

小学校でプログラミングを教えてくれるなら、ママも嬉しいわ♬

ちょ… ちょっと待った!

小学校では「論理的思考」は教わるけど、「プログラミングそのもの」は教えてくれないぞ!

え!? そうなの? なにそれ!

小学校では開発レベルのプログラミングは教えない

小学校のプログラミング必修化は、あくまでも「論理的思考」を養いながら、これからのコンピュータ社会で生きていける人間になるように導入されたものです。

もちろん、学校の授業の中でコンピュータに触れたり考えたりする機会は増えるので、「将来エンジニアになりたい」という夢を持つ子どもたちも出てくるでしょう。

でも、子どもたち全員がエンジニアになるわけではありません。キーボードでコードを打つレベルのプログラミングスキルが必要かというと、そうではないですよね。

また、プログラミングも開発もしたことがない小学校の担任が、プログラミング自体を教えられるはずがありません。

プログラミングの授業はあるものの、それはマウスを用いて小学生でも簡単にできるもので、「コンピュータって楽しい!」「コンピュータってこんなことできるんだ!」「コンピュータを動かすにはこうすればいいんだ!」という学びを得るためのものであって、何かを開発するレベルの授業は行われません。

私立と公立で、「教育格差」は必ずうまれる

たとえば、俺の知り合いの子は私立小学校に通っているんだが、小学校ですでにロボットを動かすプログラミングの授業をやっているそうだ。

私立小学校は、独自の教育理論に基づいて子どもの能力を伸ばすための様々なユニークな教育を行っているところが多いですよね。

コンピュータに力を入れる予算もある私立小学校では、公立小学校よりもはるかに高度な内容の教育を行っているところもあります。

国の教育指針にも「プログラミング教育は学校ごとの創意工夫で」「プログラミング自体の教育は、課外活動や塾などで対応」とはっきりと書かれています。

義務教育部分では、開発レベルのプログラミングスキルを身につけたければ学校外の教育を受けてくれ、ということだね。

私立学校と公立学校では、今後ますます教育格差が出てくるはず。

経済的に小学校から私立に入れることは難しいもの。うちは3人も子どもがいるし… なんだか悔しいわ。

これからは「プログラミングができる」という能力は、強い武器になる。だからプログラミングスクールに通うといいと思うぞ。

プログラミングスクールを検討しよう

もちろん子どもの自発性や「やってみたい!」という気持ちがあって考えるべきことだとは思いますが、将来のことを考えたら、プログラミングスクールに習い事の一環として行かせる親御さんは増えていくと思います。

2024年には、大学入学試験にプログラミングが試験導入されるとも言われていますし、今は「あくまでもプログラミング思考を養う」というレベルの目的でも、数年先には「本格的導入」と国が言い出す可能性もあるわけで。

就職試験でも、プログラミングができるかどうかというのは、確実に有利になるのは目に見えています。

でも、プログラミングスクールって難しいんじゃないの? 優秀なお子さんが通っているイメージだけど…

いやいや。 小学生が通えるプログラミングスクールは、まずは「楽しい」と感じられるように工夫されているんだよ。

小学生向けのプログラミングスクールは、「マイクラ」と呼ばれるマウスだけでゲーム感覚で学べるものを導入したり、「プログラミング的考え方」を身につけられるようになっています。

長時間にわたってコードを入力しないと動かないようなものは達成感を得られず飽きてしまうので、数時間でひとつゲームが完成できるようなもので、お子さんも「勉強している」という感覚ではなく、遊びの一環のように楽しんで学べるはずです。

プログラミング思考がある程度身につけば、小学生でも徐々に難しいプログラミング言語にも挑戦できる応用力も身についていきます。

小学生や中学生でも、自分で開発したオリジナルアプリやゲームを公開して「経営者」になっている子たちもいますよね。かれらが特別優秀だったというより、小さい頃からパソコンやタブレットに触れる機会が多かったり、プログラミングを遊びながら勉強して「論理的思考」が自然と身についているだけだと思います。

つまり「なるべく早くから取り組む」ということがポイントだよ

当サイト「教えて!コードマン」では、小学生、中学生、高校生の子どもたちに向けて、おすすめのプログラミング教材やスクールを、コードマンの視点から詳しく説明しておる。

プログラミングは小さい頃から取り組めば、けして難しいものではないんじゃ。

まとめ

小学校のプログラミング必修化は

- コンピュータ社会で生き抜くノウハウやスキルを培い、コンピュータと共存できるようになる

- 論理的思考を養う

- コンピュータを使って問題を解決し、社会に役立つ人間になる

という目的の元導入されたもの。

開発レベルのプログラミングを学ぶものでもないし、プログラミングができる、できないといったことが成績や評定に関わるものではありません。

論理的思考や、自分で考え解決する力は、大人になって非常に役に立つスキル。子どものうちから身につけるのは、とても良いことです。

一方で、高度なプログラミングは学ぶことはできないので、将来の大学受験や就職試験に役立つほどのスキルを身につけたければ、プログラミングの教材やスクールを利用しないといけません。

参考になったかな!?

コメント